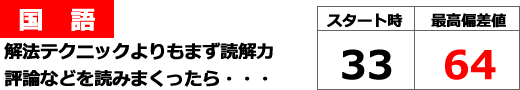

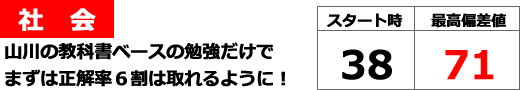

Z会を利用した私の偏差値

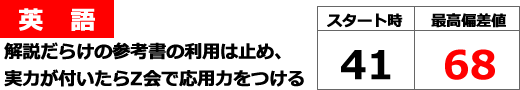

Z会を利用して偏差値をあげた私の遍歴です。実は、高校2年の秋まで部活をやっていました。本格的に勉強を始めたのは、実は、その頃なんです。スタート時の偏差値は38。学年でも、ビリから10番目。

体育会系の部活をやっていたせいか・・・どうにも諦めが悪い性格で。今からでも、やれば出来るんじゃねぇか?と信じ、そこから猛勉強!ギリギリ間に合いました。高3の12月の模試で68まであげました。

基礎力養成期間

初めは基礎力をつけるために、市販の参考書を買ってやりまくりました。英語は1ヶ月程度で、偏差値が50まで、ぐーんとアップしました。

世界史も早いうちから着手。あっという間に50台後半になりました。偏差値がもともと低かったからでしょう、この時期は、勉強すれば吸収出来ました。スポンジが水を吸い込むかのごとくです。

偏差値50なんて、言わば、平均点。平均を取るのに、難しい事をする必要はないですよね?「教科書+市販問題集」を繰り返して、やってみてください。もし、そうでない人がいたら、アレコレといろんな物に手を出してませんか?

50の壁を超えたら、60の壁です。ここからは、基本事項を使って、応用力を鍛える練習をしました。

応用力強化時期

応用力をつける為に、高3の初夏あたりからZ会を開始。なぜ、Z会かと言うと、兄がやってたからです。「あまり深い理由はなく、兄貴がやって有名国立に合格したんだから、いいんだろうあなぁ・・・」程度の簡単な理由でした。

進研ゼミとどっちにしようか?悩みましたが、Z会で正解だったかな。その理由はこちらの記事を。

この頃の偏差値は50後半。しかし、目指す早稲田大学の過去問を、やってみても全然解けなかったんです。コレは、応用力を鍛えなければ行けないなぁ・・・と身を持って感じました。

添削問題は難しかったです。直感で答えられない問題ばかり。そこで、考え方を変えて、分からない問題は、解答を作るという作業にしていました。Z-study、参考書、辞書をひっくり返して調べるという作業を徹底しました。

この『調べる作業』を繰り返していると、「難しい問題に対しての答え方の感覚」が身についてきます。

感覚なので、言葉にするのは難しいのですが、例えば長文読解。出題者の意図が分かるようになるんです。「あぁ、これは、ここを答えさせたいんだな?だから、あそこの意味がちゃんと取れてるか?試してるんだコレ!」みたいな感覚です。

こんな感覚が身につくのと同様に、偏差値も上がり始めます。そして、早稲田、慶応などの問題も、答えられるようになります。赤本をやって解答を見て、間違えてても、「うそ!俺の方が絶対合ってるハズ!」なんて自信まで付いてきます。

高3の12月頃

1日の勉強時間は12~18時間程度。偏差値は3教科で、60台後半まで跳ね上がりました。実際やっていたのは、Z会だけではありませんでしたが、答えを導き出す為の引き出しを増やす事が出来たのはZ会だったからかもしれません。

Z会の「答えを作る作業」をする事は、とても大きな意味があります。これをやらずに、問題集ばかりやっていたのでは、とても効率が悪かったでしょう。

Z会は、「考え方の引き出しを増やす」そんな訓練が出来る教材だと思うのです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません